清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館・宝塚市立中央図書館共催により 開催された第10回聖光文庫文化講座

昨年12月8日に、恒例となっている聖光文庫文化講座が中央図書館で開催され、「没後100年 富岡鉄斎」展の企画をされた京都国立近代美術館学芸課長の梶岡秀一氏が「富岡鉄斎とやまと絵 篆刻家・羽倉可亭の関係資料とともに」と題し講演。その一部分を紹介します。

昨年12月8日に、恒例となっている聖光文庫文化講座が中央図書館で開催され、「没後100年 富岡鉄斎」展の企画をされた京都国立近代美術館学芸課長の梶岡秀一氏が「富岡鉄斎とやまと絵 篆刻家・羽倉可亭の関係資料とともに」と題し講演。その一部分を紹介します。

昨年、京都・富山・碧南の3か所で

「没後100年 富岡鉄斎」展

講演前半は、京都国立近代美術館で開催され好評を博した「没後100年 富岡鉄斎」について振り返った。名作と評される『富士山図』『青緑山水図』『蓬莱仙境図』を始め、ポスターでも話題となった『妙義山図』などの他、若い頃の作品やあまり知られていない作品に注目し、『秋草図』『群卉競芳図』、椿椿山に学んだ『蔬菓図』、鉄斎の自宅襖絵となっていた岡田為恭の『善無畏図・一行図』などが展示されたのも展覧会の特長。画の他には煎茶皆具や印癖といわれた鉄斎の印章120顆が展示されたことに触れ、「人はすべて一色ではいかぬ。いろいろのものが混じって『まだら』になっているのがよい」という鉄斎の言葉が紹介された。また、展覧会には若い世代や海外からの方が多く訪れたことも報告された。

羽倉可亭の関係資料及び鉄斎のやまと絵

後半には、京都国立近代美術館へ新たに寄贈された羽倉可亭関係資料について語られた。羽倉可亭(1799~1887)は天皇との関わりの深い社家の出でありながら24歳で職を辞し文人として自由に生きた篆刻の大家。可亭の刻した印を鉄斎は愛用しており、51歳の時には可亭の米寿の祝いに招待されている。可亭の息子・南園のためには『群仙図』を描き、墓碑を書すなど二代にわたって親交を深めたことが語られた。『群仙図』は京都国立近代美術館へ寄贈された作品の一つ。

次に、儒学や国学に基づき描かれるやまと絵が紹介された。鉄斎も画題にあわせてやまと絵の技法を用い、楠木正成の妻の庵を描いた『楠妣庵図』や南北朝の戦いを描いた『楠公忠戦図』(右上の図版)などがある。他に、伊勢物語に出てくる蔦の細道を描いた『蘿径秋暮図』や嵐山の亀山に思いを馳せた『嵐山秋楓図』は鉄斎の代表的なやまと絵であるとの解説がなされた。

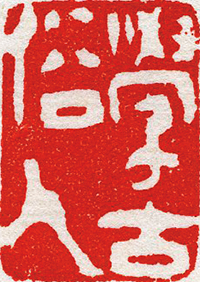

羽倉可亭が刻し鉄斎が愛用した「学古俗人」印

宝塚市立中央図書館で開催された第10回聖光文庫文化講座で挨拶をする後援者の清荒神清澄寺坂本光謙法主。講演者の梶岡秀一氏

鉄斎―新春を彩る吉祥画―

初詣で賑わう清荒神。境内の鉄斎美術館別館「史料館」ではお正月にふさわしい、おめでたい画が展示されています。鉄斎が毎年、元旦の床を飾るために描いたという歳朝図も展示されています。

会期 1月21日(火)~3月9日(日)

会場 鉄斎美術館別館 史料館

開館時間:9時30分~16時30分

休館日 月曜 入館無料

※詳しくは美術館ホームページをご覧ください。

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館「史料館」 「鉄斎―新春を彩る吉祥画―」 3月9日まで開催中

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館・宝塚市立中央図書館共催により 開催された第10回聖光文庫文化講座

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 「鉄斎―新春を彩る吉祥画―(仮)」 1月21日~開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館「史料館」 書家の 佐藤篁心さんと観る 「鉄斎―器玩にみる交遊録―」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館「史料館」で「鉄斎―器玩にみる交遊録―」 碧南市藤井達吉現代美術館で「没後100年 富岡鉄斎」 岐阜県現代陶芸美術館で「生誕130年 荒川豊蔵展」開催中

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館「史料館」 「鉄斎―器玩にみる交遊録―」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 特別企画 鉄斎を知る シリーズⅣ 鉄斎の人物画

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎を知る シリーズⅢ 鉄斎の粉本―摸写

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館別館「史料館」 染色美術家・いまふくふみよさんと観る「鉄斎の九十歳落款」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 「鉄斎の九十歳落款」展開催中

- 京都国立近代美術館で「没後100年 富岡鉄斎」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 4月4日より「鉄斎の九十歳落款」展開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 2月24日二の午祭 3月15日涅槃会

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 清荒神と鉄斎 シリーズⅡ

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 清荒神と鉄斎 シリーズⅠ

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 抽象画家・柴田知佳子さんと観る 「鉄斎-故事をえがく-」

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 秋季展「鉄斎-故事をえがく-」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 特別企画 鉄斎を知る シリーズⅡ 鉄斎と売茶翁

- 清荒神清澄寺を訪ねて 特別企画 鉄斎を知る シリーズⅠ 鉄斎と蘇東坡

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 秋季展「鉄斎-故事をえがく-」

- 鉄斎-故事をえがく-

- 清荒神清澄寺を訪ねて 6月11日開催 弘法大師御誕生1250年記念降誕会と記念茶会

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館「史料館」 画家・九鬼三郎さんと観る「鉄斎―山水に遊ぶ―」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館史料館 陶芸家・香川清美さんと観る「鉄斎 ―山水に遊ぶ―」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 特別インタビュー 鉄斎美術館学芸員に聞く美術館のバックヤード Ⅱ

- 清荒神清澄寺を訪ねて 特別インタビュー 鉄斎美術館学芸員に聞く美術館のバックヤード Ⅰ

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 1月26日から「鉄斎―山水に遊ぶ―(仮)」展 開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 建築家・奥田達郎さんと観る「鉄斎 歴訪の旅」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 「鉄斎 歴訪の旅」展 好評開催中

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 「鉄斎 歴訪の旅」展 9月22日~開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 特別インタビュー 秋季展「鉄斎 歴訪の旅」をより楽しむために

- 清荒神清澄寺を訪ねて 盂蘭盆会 地蔵盆大施餓鬼会

- 清荒神清澄寺を訪ねて 6月15日 弘法大師降誕会

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館・宝塚市立中央図書館聖光文庫共催企画 5月8日(日)まで、「富岡鉄斎の画室と愛蔵品」展開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 筆や墨へのこだわりに触れる「鉄斎−筆墨の妙−」展が開催中

- 清荒神清澄寺を訪ねて 1月27日・28日、初荒神。2月3日~5日、荒神星祭・大福火

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 1月27日から「鉄斎と文房四宝」展 開催

- 清荒神を訪ねて 年末の大祭「納荒神」にお参りし、新しい歳を迎える

- 清荒神清澄寺を訪ねて 芸術の秋、鉄斎作品と境内を彩る秋を堪能

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 10月1日から「鉄斎の仏画」展 開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 富岡鉄斎と坂本光浄和上の交友

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 彫刻家・小清水漸さんと観る「鉄斎の九十歳落款」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 神仏習合のお寺 千百年の歴史と鉄斎美術に触れる

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 4月19日より「鉄斎の九十歳落款」展開催

- 清荒神清澄寺を訪ねて 宝塚日本画協会理事・竹田和子さんと観る「鉄斎の富士」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 写真家・吉野晴朗さんと観る「鉄斎の富士」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 1月12日より「鉄斎の富士」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 歌手・深川和美さんと観る「蓮月と鉄斎」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館開館45年 宗教と芸術の一体を理想に

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館45周年 10月11日より「蓮月と鉄斎」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 絵手紙作家・中島佐和子さんと観る「鉄斎の祭礼図」

- 清荒神を訪ねて 鉄斎美術館開館45周年 富岡鉄斎の画に流れる精神世界を探る

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 開館45周年記念「鉄斎の祭礼図」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 美術評論家・加藤義夫さんと観る「鉄斎と帝室技芸員の作家たち」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 4月5月6月の行事 春季三宝荒神大祭・仏生会・弘法大師降誕会

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料 「鉄斎と帝室技芸員の作家たち」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料 宝塚学検定委員 谷口義子さんと観る「清荒神と鉄斎」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 「清荒神と鉄斎」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて フォトグラファー・奥村 森さんと観る「天子知名-皇室と鉄斎-」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 宝塚市立中央図書館聖光文庫 「京都画壇と鉄斎―富岡鉄斎旧蔵資料を中心に―」展と第8回聖光文庫文化講座

- 清荒神清澄寺を訪ねて 「天子知名―皇室と鉄斎―」展

- 鉄斎美術館別館史料館 ボタニカルプロデューサー・四代目又衛門さんと観る「鉄斎の花鳥画」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 地蔵盆施餓鬼会

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 6月28日から「鉄斎の花鳥画」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 元宝塚歌劇団・鈴鹿照さんと観る「鉄斎と茶の湯」

- 清荒神清澄寺を訪ねて 春季三宝荒神大祭

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館別館史料館 4月6日から「鉄斎と茶の湯」展

- 清荒神清澄寺を訪ねて 鉄斎美術館 別館 史料館 落語家・笑福亭瓶吾さんと観る「鉄斎の七福神」

- 清荒神清澄寺を訪ねて

- “鉄斎”を観る、知る、感じる。

- 鉄斎美術館を訪ねて シャンソン歌手 須山公美子さんと観る「鉄斎―文人多癖―」

- 鉄斎美術館を訪ねて 美術家・ダンサー 升田 学さんと観る 「鉄斎―文人多癖―」

- 鉄斎美術館では9月11日から 「鉄斎 ― 文人多癖 ―」展を開催

- 清荒神清澄寺・史料館で9月28日まで 前衛書「森田子龍―心の書―」展開催中

- 清荒神清澄寺・史料館で 「森田子龍―心の書―」展開催中

- 清荒神清澄寺山内にある茶室「春光庵」の茶道具 「巧みの茶道具 ― 春光庵茶具の内 ―」 史料館で6月28日まで開催

- 革工芸作家 秋山文子さんと観る 「鉄斎の旅―足跡、天下に遍し―」

- 清荒神清澄寺山内にある茶室「春光庵」の茶道具 「巧みの茶道具―春光庵茶具の内―」史料館で開催中

- 鉄斎美術館では4月1日から「鉄斎の旅―足跡、天下に遍し―」展を開催 鉄斎が心にとどめた風景や風俗とともに日本中を旅する

- 清荒神清澄寺「史料館」では 「荒川豊藏―美濃古陶の再現と創造―」展開催中

- 清荒神清澄寺「史料館」平成30年初春の展示は 陶芸家の巨匠・荒川豊藏の名品がずらり

- 清荒神清澄寺「史料館」では今年の掉尾を飾る 「楽家と永楽家―相伝の芸術―」展開催中

- 画家 黒田ひろしさんと観る 「鉄斎―青緑山水の時代―」

- 朗読家・ナレーター 荻野恵美子さんと観る 「鉄斎―青緑山水の時代―」

- 水墨画に匹敵する魅力が再発見できる 「鉄斎―青緑山水の時代」展

- 「練達の技―帝室技芸員と人間国宝―」展が 蝉しぐれの清荒神清澄寺・史料館で9月28日まで

- 「練達の技―帝室技芸員と人間国宝―」展が 夏の清荒神清澄寺・史料館で開催中

- 6月28日まで清荒神清澄寺 史料館で、 折々の美を愛でる「花めく季節」展

- 竹村寬来さんと観る 「鉄斎―人物画の魅力―」

- 鉄斎の人物画は若い頃から晩年まで多彩な表現が面白い。 春季展「鉄斎―人物画の魅力―」開催中

- 鉄斎の人物画は見るほどに面白い。 4月1日から始まる「鉄斎―人物画の魅力―」

- 清荒神清澄寺 史料館では、 今年の干支「酉年」に因んだ名品の展示

- 新年の清荒神清澄寺 史料館では干支をテーマに 「酉年を祝う」を開催中

- 開館8周年記念展示「千家十職-伝統の匠-」開催中

- イラストレーターおかもとゆみさんと観る 富岡鉄斎生誕180年記念 「鉄斎―われ、丙申に生まる―」

- シンガーソングライター金森幸介さんと観る 富岡鉄斎生誕180年記念 「鉄斎―われ、丙申に生まる―」

- 富岡鉄斎生誕180年記念展の掉尾を飾る展覧会 「鉄斎―われ、丙申に生まる―」 開催中

- 岡鉄斎生誕180年記念展の掉尾を飾る展覧会 「鉄斎―われ、丙申に生まる―」9月6日より開催

- 清荒神清澄寺史料館で「賀寿―長寿を祝う―」展 長寿をテーマに名工の作品が並ぶ

- 清荒神清澄寺史料館で 「賀寿―長寿を祝う―」展開催中

- 作家 増山 実さんと観る 「鉄斎の書―自在の筆あと―」

- 富岡鉄斎生誕180年記念 「鉄斎の書―自在の筆あと―」開催中

- 富岡鉄斎生誕180年記念 「鉄斎の書―自在の筆あと―」4月1日より開催

- 清荒神清澄寺 史料館で 「神融 ―霊妙なるもの―」展開催中

- 初春の清荒神清澄寺 史料館で 「神融 ―霊妙なるもの―」展開催 中

- 清荒神清澄寺史料館開館7周年記念 「秋の移ろい」展開催中

- 創作作家 フジモト芽子さんと観る 「鉄斎-万里の路を行く-」

- 美術ソムリエ 岩佐倫太郎さんと観る 「鉄斎-万里の路を行く-」

- 鉄斎美術館開館40周年記念 「鉄斎―万里の路を行く―」展開催中

- 清荒神清澄寺 史料館で開催中、 「豊藏の画」展では赤絵や染付に注目

- 清荒神清澄寺・史料館で開催中の 「豊藏の画」展で画をクローズアップ

- 書家和田秀蘭さんと観る 「鉄斎-万巻の書を読む-」

- 文筆家柏木抄蘭さんと観る 「鉄斎-万巻の書を読む-」

- 清荒神清澄寺・史料館 「巨匠の美 -煌く人間国宝-」開催中

- 鉄斎美術館開館40周年記念 「鉄斎―万巻の書を読む―」4月1日より開催

- 春の兆しを感じる清荒神清澄寺 史料館で 『雪月花―四季の彩り―』開催中

- 清荒神清澄寺・史料館では新春にふさわしい 「雪月花―四季の彩り―」開催中

- 清荒神清澄寺 史料館で 「清澄寺史―時代の変遷―」開催中

- 大阪商業大学商業史 博物館主席学芸員 明尾圭造さんと観る 富岡鉄斎没後90年 鉄 斎 ― 書簡が語る名作秘話 ―

- 国文学者 藤田真一さんと観る 富岡鉄斎没後90年 鉄 斎 ― 書簡が語る名作秘話 ―

- 鉄斎美術館で「鉄斎―書簡が語る名作秘話―」開催中

- 清荒神清澄寺 史料館では、 金工家、萩井一司氏の作品を中心に「金工の匠」展

- 「金工の匠」展

- 服飾デザイナー 片岡美砂さんと観る 富岡鉄斎没後90年 「鉄斎-仙境への道-」

- パーソナリティ道上洋三さんと観る 富岡鉄斎没後90年 「鉄斎-仙境への道-」

- 清荒神清澄寺 史料館 水をテーマに、茶道具や軸を展示

- 境内の紅白梅を愛で史料館で企画展を愉しむ

- 清荒神清澄寺 史料館 境内の紅白梅を愛で史料館で企画展を愉しむ

- 清荒神清澄寺 迎春にふさわしい企画展「新春を愉しむ」開催中

- 清荒神清澄寺 史料館で富士と福寿をテーマに開館5周年記念展開催中

- 現代水墨 武田侑霞さんと観る 「鉄斎-神仏敬仰-」

- 中国水墨画家 児玉幽苑さんと観る 「鉄斎-神仏敬仰-」

- 清荒神清澄寺史料館で 「名僧の書画」開催中

- 清荒神清澄寺史料館で 「名僧の書画」開催中

- 清荒神清澄寺史料館で 「名僧の書画」開催中

- 清荒神清澄寺史料館で「鉄斎に魅せられた人々」開催中

- 画家金井良勝さんと観る 「鉄斎と謙蔵」

- 清荒神清澄寺 史料館で 「鉄斎に魅せられた人々」開催中

- 清荒神清澄寺 史料館で 「人間国宝の美」展が開催中

- 司法書士 木村澄夫さんと観る 「鉄斎の旅」 ―富士山図屏風と桜堂・柴田松園―

- 平松紀美代さんと観る 鉄斎 — 水墨神韻 —

- 創作生花 阪上泰子さんと観る 「鉄斎の器玩」 ―売茶翁没後250年によせて―

- 現代南画 協会理事 菊池 享さんと観る 「鉄斎 ―多彩な画題・多様な画風Ⅳ―」

- 陶芸家 鍛冶ゆう子さんと観る 「鉄斎 —粉本に見る学びの跡Ⅱ—」

- ギャラリーオーナー 樋口佐代子さんと観る 「鉄斎 —粉本に見る学びの跡Ⅱ—」

- ピアニスト 油井美加子さんと観る 「鉄斎 — 中国憧憬 —」

- 清荒神清澄寺 史料館で「名優の余技 ー芸と清荒神ー」開催中

- 画家 髙木綏子さんと観る

「鉄斎の器玩—名工と遊ぶ—」 - 鉄斎美術館を訪ねて イラストレーター 片山治之さんと観る 「鉄斎の器玩—名工と遊ぶ—」

- イベントプロデューサー 茶谷幸治さんと観る 鉄斎 —用印のすべて—

- 美術家 大野良平さんと観る 鉄斎 —用印のすべて—

- 映画監督 板坂靖彦さんと観る 鉄 斎-粉本に見る学びの跡

- パーソナリティ 浜村 淳さんと観る 鉄斎美術館開館35周年記念特別展

- 鉄斎美術館開館35周年記念特別展 前期 鉄斎の富士 後期 鉄斎−豊潤の色彩−

- ラジオパーソナリティ 小山乃里子さんと観る 鉄斎と蓮月

- アナウンサー 関 純子さんと観る 鉄斎 ―書巻の気あふれる書―

- 鉄斎美術館開館35周年記念特別展

- フリーライター 辻 則彦さんと観る「鉄斎の粉本―本画にいたる道―」

- 画家 岸本吉弘さんと観る「鉄斎の粉本―本画にいたる道―」

- 国際交流協会理事長 加藤啓子さんと観る 鉄斎―先賢を画く―

- 鉄斎の器玩―匠との共演―

- 鉄斎―印癖を娯しむIV―

- 画家 戸田 勝久さんと観る「鉄斎の粉本—画想の源泉・摸写III—」

- 水墨画家 潮見冲天さんと観る「鉄斎の粉本—画想の源泉・摸写III—」

- 宝塚文化財ガイドソサエティ代表 杉本和子さんと観る「鉄斎—多彩な画題・多様な画風III—」

- 川柳作家 中島弘風さんと観る「鉄斎—画面のひろがり—」

- 彫刻画家 淺尾水香子さんと観る 鉄斎の器玩—悠悠談—

- 宝塚教養 田宮緑子さんと観る 鉄斎—雅友に贈る名筆—

- 画家 井上 正三さんと観る鉄斎の粉本(ふんぽん)-画想の源泉・模写II-

- 書道家 滝澤筍江さんと観る「鉄斎―書に託した精神こころ―」

- 前伊丹市立美術館館長 坂上義太郎さんと観る 「鉄斎―書に託した精神こころ―」

- 放送記者 大谷邦郎さんと観る「鉄斎の大和絵」

- 落語家 林家染左さんと観る「鉄斎の祝慶画」

- 2025年03月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年09月

- 2014年08月

- 2014年07月

- 2014年06月

- 2014年05月

- 2014年04月

- 2014年03月

- 2014年02月

- 2014年01月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年08月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年02月

- 2012年12月

- 2012年06月

- 2012年03月

- 2011年12月

- 2011年09月

- 2011年08月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年07月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2009年12月

- 2009年10月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年05月

- 2009年03月

- 2008年12月

- 2008年10月

- 2008年09月

- 2008年07月

- 2008年05月

- 2008年03月

- 2007年12月

- 2007年10月

- 2007年08月

- 2007年07月

- 2007年05月

- 2007年03月