| 宝塚は、宝塚歌劇に代表されるように、ここにしかない文化資源に恵まれています。鉄斎研究においても、蒐集作品のレベルにおいても日本一の鉄斎美術館もその一つと言えるでしょう。

また、山本から美術館のある清荒神まで散策が楽しめる巡礼街道は、小林一三が「山踏み」といって提唱した阪急沿線の郊外散歩にふさわしい場所で、宝塚の中でも私の好きな小道です。

一三の宝塚戦略には自然、文化、レクリエーションが沿線開発に不可欠な要素ですが、鉄斎美術館も宝塚の貴重な文化資源として見直されるべきだと思います。

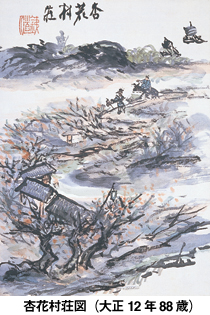

今、美術館で開催されている展覧会は鉄斎の気が籠っているというか圧倒されるものでした。米点という技法で描かれた「米点山水図」(前期展示)や「渓山勝概図」(前期展示)はゴッホを思わせますし、ジグザグの構図が空間の広がりを感じさせる壮大な「朱梅図」(前期展示)はピカソの世界に近いものを感じます。

鉄斎の画は激しい筆の中にも繊細さがあり、理想郷を描く仙境図であっても自然との対比として人間の営みが描かれている点が人間くさく面白い。その人物の表情や姿には本質が浮き彫りにされていて人間を見通している鉄斎だからこそ描ける人物、と言えるのではないでしょうか。私は利根川の源流に近い三国山脈の麓に生まれたので、山がそそり立つ渓流を描いた「幽渓漁隠図」(前期展示)は渓流で魚を捕る楽しそうな人物が古里の風景のようで懐かしく親近感を感じました。

鉄斎の画は賛を読むとさらに深まるのですが、今の日本人は残念ながら漢文を読むことができません。ここでは賛の訓読と大意がパネルで展示されているので、学問に裏打ちされた鉄斎の作品をじっくり味わってみたいものです。

超人の到達する境地というのは日本画、洋画を超えたところにあるような気がしました。 |

▲津金澤聰廣(つがねざわとしひろ

▲津金澤聰廣(つがねざわとしひろ